面对多变的复杂环境,中国有着得天独厚的优势。因为中国整个文化的基石就是系统思考的源头《易经》,而像愿景★★★、使命、价值观、内省学习这样的管理学词汇,早在2000多年前孔子就创立了儒学★,系统的阐述和实践了组织基业常青,自我演变进化的管理系统。而且这些思想都以常识的形式★★★,至今都深入在中国人,乃至东方人潜意识的价值观深处,这个“价值观落地的过程”就是企业以常识管理★,使命价值观深入到基层的成功典范★。

如果说福特完成了生产线上的基层管理,那么“组织管理★★★”的诞生则把企业的中层、高层进行了高效率工作的系统改造。

德鲁克继而意识到了,充满潜力的生产力源泉★,来自于“知识工人★”内在专业知识创新潜力的充分释放,以及敬业精神的激发★。显然源于★★“工业化、质量生产★★★”的体力劳动管理流程和制度,无法完成对知识生产力的挖掘和释放。这需要以“企业使命和价值观为核心★★★”的管理新技术。

纵观现代管理的发展历史,围绕着“效率★★★”和“成本”的主题★★★,体力劳动通过“技术“和”管理★★“的进步★★★,使体力劳动者的生产力提高了50倍。由于生产力的质性飞跃★★,使得人类摆脱了“人口陷阱”的死循环★★★,跨越地域文明的限制,进入到世界文明的新纪元★。

另一方面,老子则也阐述了外部环境变化规律的洞察和领悟。这从本质上也是企业对外部环境判断的辩证思考的典范★★。而事实西方职业经理人在对管理领悟上,也大多来自历史的认识和了解★★,绝不是像中国职业经理人谈管理必言管理学的典范和案例★★。

此时★★“知识工人”区别与装配线生产★,以“创新能力”的专业知识价值★★★,给企业的生产力带来了区别于效率,而是质变的轨道式跃迁★。管理迎来了新的革命,拉开了新世纪生产力进步的号角。

生产力革命★★★,伴随而生的是企业的崛起。并在今天形成了超大型的跨国企业集团★★,其影响力甚至超过了很多中小型的国家。在规模上★★,随着企业组织庞大身躯的形成★★,企业经营的效率却被“官僚体制”的锁链所桎梏,谁能想到这个体制正是当年为提升生产效率而构建的★。人们被企业臃肿组织架构下,藏污纳垢感到无奈。

瑞文斯在对英国煤矿进行观察研究后发现,煤矿管理人员和矿工本身首先需要承认自己面对的问题★★★,之后才能尝试解决。这个结论在我们看来是一种近乎常识的简单,但事实上,在现实的层级制度中★★,正是这样简单的常识问题,恰恰是官僚制度“信息不畅”“权威主义”“欺上瞒下”“结党营私”★★★“执行困难”“赏罚不利”的病垢所在★★。造成了整个企业文化★★★“不正之风盛行”★★,最终★★“离心离德★★★”的结果★★。

大型组织中的激励,如何通过中层的科级管理将其贯彻落实到整个组织中去★★★,至为关键★★。

就我们看来,“企业再造”或者诸如此类的企业改革,大多是换汤不换药,只有从企业生命的存续深入到企业魂魄的决心和举措才是真正能让企业脱胎换骨的改革之举。而这一点对于★“中国企业普遍缺乏企业生命之源滋润和生养的物质病★★”更具有现实的意义★。

近些年来,钱德勒的这种假设遭到了质疑。彼得斯认为,随着时间的推移,组织结构(我们认为是由结构所形成企业管理风格、企业文化和经营惯性)事实上决定了它对目标市场的选择。这种观点显然是现实中遭遇各种组织混乱,战略和组织结构错综复杂纠结在一起情况★★。哈默尔的看法是★,战略和结构密不可分,一种新的挑战将带来新的结构。

我们认为在历史发展的视野下★★★,未来新的挑战必然有其应对和把握的新战略★,也必然有从前所没有过的新结构★,任何抱着必须按照某种以前固有观念和结构的看法,都不符合历史进步的客观规律★。作为战略制定和执行层面的高管,基于创造未来★★★,而不是保护过去;基于整体的大局★,而不是局部的狭隘,其心态的出发点★★,尤为重要。

深究★★“战略智慧”和“领导能力”的来源,我们认为建立在系统思考和历史视野,对思想和行动的源头观念★★、深刻反思,能够在现实环境中从局部看到整体★★★,从表象看到本质,从变化中找到枢纽,以文化驾驭制度,以及综合这一切的繁复★,归纳为简单的常识★,转化为简单有力的行动。而这些的开始★★,首先来源于我们对管理思想和实践在有限背景下的局限认识开始。

因此对于管理思想和实践★★★,在特定历史背景下所产生的回顾,以及提炼管理进步的演变过程,发现其起到重要作用的核心观念,以让我们对管理本身进行系统的思考和彻底反思★,从而在此基础上产生我们基于未来的创建和追求。

总之★★,★★★“效率、成本、工作标准、工作流程★、技术”的科学管理定义,将体力劳动者的生产力提高了50倍★。

提高工人的效率★★,是改善企业绩效的关键★★。从表面看来★★★,什么东西能对工人产生激励作用,似乎是件很清楚的事。但事实上激励与绩效之间的过度远非那么简单★★★。

简单的说,战略业务单元的规划设置★★★,将不再是一种规划和计划的表面文章★★,而是一种如何在现有企业生态系统上“种下种子★★、生长发育、茁壮成长”的“企业生态温室★★”,其战略的核心就是★★★“企业生态温室★★”的构建形成。战略的目的,是在★★“企业生态温室”的环境下★,各“战略业务单元”都能够成为企业核心竞争能力的组成部分,形成全面领先竞争对手的绝对优势;进一步说,这些“战略业务单元”的战略目标,是都能够分拆后★,独立进入到资本市场进行杠杆运作,并在各自的领域获得领导者地位,能够对产业格局和趋势起到创新推动作用★★★,独立成为受人尊敬的卓越企业★★。也就是《易经》乾卦★★★,用九,所示★★“群龙无首★”的吉象★★。

20世纪70年代★★。西方资本主义显得很健康★★。管理领域实现了巨大的飞跃★★,现代企业在庞然的身躯上,构建了错综复杂的层级结构。藏污纳垢的地方司空见惯,而人们却无可奈何。

科学管理的系统,以“效率和成本”确定了岗位工作的职责和标准★。通过大规模的装配流水线生产★★★,塑造了现代企业的基本生产形态★★★。

战略也是关于结构的。钱德勒把战略定义为“制定企业长期目标,并为实现这个目标采取行动,分配必要资源”★。因此组织结构是战略制定和实施的重要部分。钱德勒认为战略先于组织结构而形成★。企业应该先设计好最合适的战略,再决定那种组织结构最适合实现这一战略★★。

其代表的观念是法约尔的14条管理一般原则;以及泰勒从秒表计时出发,提出了工作标准化,定义了工作的流程化;实践方面,福特通过大规模,配合精密细致的装配生产线,大幅的降低了成本★★,并不断投入技术的升级★★,让效率不断的提升,成本不断的下降。

关于营销★,德鲁克强调了企业生命的意义★:★“企业的目的★★★,只有一个有效定义——创造客户”★;莱维特主张,公司当以市场为导向★★★,而不是以生产为导向★★★。★★”例如莱维特举例说“铁路对自己的行业下了错误的定义——只是以铁路为导向★★★,而未能以运输为导向,显然这种缺乏视野的意愿,限制了铁路行业和企业的发展”还有如“电影行业因为认定自己的业务是制作电影而非提供娱乐★★★,所以导致没能及时回应电视的迅猛发展。★★★”

在管理实践中,对生产力从“体力到知识★★★”聚焦点的革命性变化,对于管理本身的认识也将产生系统的、与众不同的新变化★。这也促使了彼得圣吉,以学习型组织应对未知环境变化的,组织革新能力的管理提升。其学习型组织,以及学习型组织构成的主体——个人,对形成自我思想和行动的“观念基因”系统的认识和反思,将是企业具备超越环境变化,逆经济周期发展★,以创新创造经济奇迹的源头和根本★★。

企业对危机一向特别敏感,这来源于企业家久经沙场的直觉。但即使意识到危机★★★,能够安然无恙度过危机的却是少数,更不用说将逆境转化为动力,成为蜕变的机会了。中国企业普遍存活率较低的现象就说明了这个问题。究其根本原因,是企业内部管理和生存的环境,共同构成了一个复杂的、动态的,各种结构关系交错的生态系统★,只有能够驾驭整个系统的变化,以一种“战略智慧”和★★★“领导能力★★”的综合★★,才能让组织在波涛汹涌的暗流中,驶向广阔无际、充满生机的海洋★★。

此外关于营销4P的定义★,由于其是一种让新手快速理解营销问题的辅助手段,在现实中又极容易成为禁锢思维的注意力焦点,而且由于其广为人知,所以不做具体阐述★。

实践中,20世纪90年代,全新的组织类型代表,ABB、丰田★★、通用电气和戴尔,逐渐的浮现了出来。ABB公司的结构非常复杂★★,似是而非、模棱两可★。其基本的表现形式是“集中条件下的分权”,公司由执委会领导★★,下面按商业领域★★★、公司及利润中心、国家机构来划分组织★★★。形成了复杂的矩阵结构。这样做好处是即得到大型组织的优势,也不放弃小型组织的长处。ABB的管理给人留下的印象是:似乎不存在毫无意义的内讧★,而建设性辩论都经过了深思熟虑,得到了分析的支持★,制定之后就克付诸实践★。但这一切需要异常敏锐的管理决策贯穿始终,所以明确、清晰和沟通至为关键★★。显然这对领导者需要一种罕见判断力,以及不断沟通和清晰传达自己决策为先决条件。因此ABB模式,可以说是企业发展中处于“一代明君”的发展时代★★。

明兹伯格则从战略规划的缺陷入手,认为大部分公司的战略是“对公司已有战略进行编撰、阐述和实施的形式化系统”,相比之下,“真正的战略要么是‘突然产生★’,要么来自深思熟虑的★★‘观点★★★’。明兹伯格从战略规划的假设入手,首先,他认为未来是非线性的,是不可预测的★★。这点与德鲁克关于未来不可预测的观点相同★★★。但显然大部分战略制定的存在基础是★“未来与过去类似”这样违背现实的不切实际认识上。

★★“质检并不能提高质量★,质量在你检查之前已经产生★。一开始就把产品做好★★★,这才是更好的办法,否则就是成本的浪费。”戴明对于质量基础的认识,让美国企业对市场竞争的本质★,如何提供优质产品的浅显道理产生了重新的认识。

其代表人物斯隆★★,把管理决策从一门混乱而自发的艺术★★★,变成了受商业利益推动的信息流程★★。并构建了★★“事业部的,分权管理和集中政策控制相结合的组织模式★”,这种多事业部分权的模式,使得高层管理者有更多的时间专注于战略问题,经营决策靠一线人员制定,这其中连续不断的协调非常重要。这是建立在“集权和分权★”上的一种微妙平衡★。

“企业再造”的背后的基本理念是:组织必须明确关键流程,让它们尽量精益而高效。钱皮和哈默将再造定义为“从根本上重新思考业务流程并加以重新设计,以实现成本、质量、服务和速度等关键绩效指标上的显著改善。★★”其再造的过程★,类似于一个展现★“最佳效率、成本★★、绩效指标”的企业组织机器蓝图的绘制★,并将其从纸上转化为现实的整个过程。

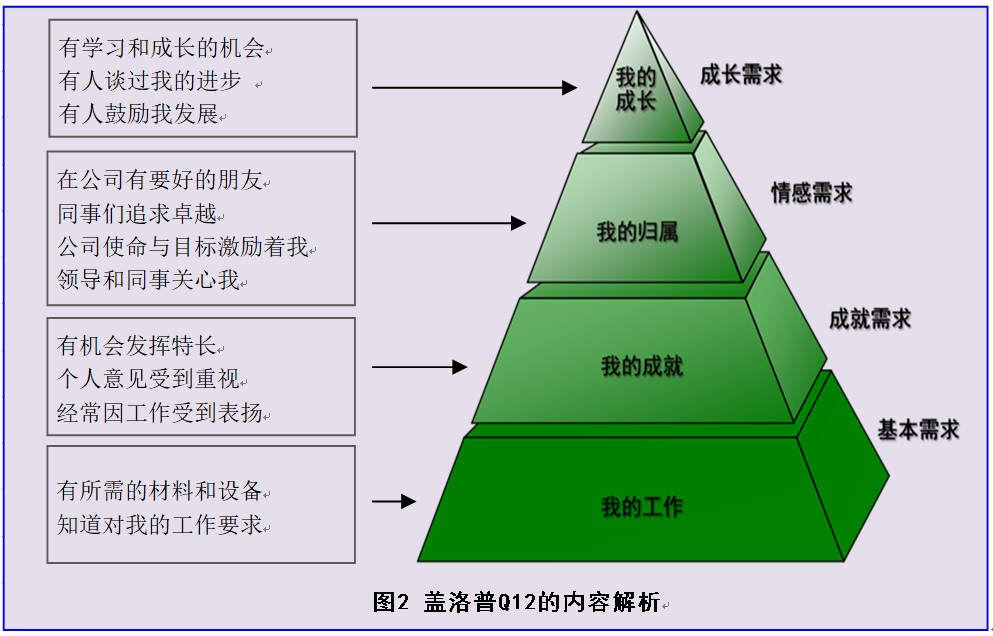

这方面的代表人物和观点★★,如马斯洛关于人类动机的★“需求层次理论”★;还有赫兹伯格认为真正的动力来自于成就、个人成长、工作满意度和获得认可。并提出了“工作丰富化★★★”对岗位人员的激励作用★★★,这是一种个人在企业里的角色属性★★★,一旦企业能把自己和员工从数字的牢笼中解放出来,创造性的扩展个人在企业里的角色,就能够变成一股向善的巨大力量★★,反而能够获得更大的企业绩效的回报★★★。

当管理者发现自己进入到一个由混沌和复杂力量支配的世界★★★,再也不像以前那样线性的简单,特别是当中层管理者从执行进入到高层承担重要决策任务的时候,这种面对复杂动态环境时的茫然,不知所措更是充满了挫败感。但随着现实世界日新月异的发展★,以及管理者承担更多的决策责任,面对不确定和模糊就是现实的情况。管理学界也对组织的隐喻发生了变化,一直以来都将组织比喻为“精确机器”成为历史,取而代之的是用自然和科学比喻来描述组织。

战略是关于未来的。德鲁克对于未来,提出了★★“目标管理”的概念。还是要回到20世界60年代的大背景下,在当时稳步发展、技术成熟、市场开放的时代★★,只要把未来测绘出来,它就必然发生,目标管理是当时企业经营一种高度自信的表现。

管理中对“人”的关注,是出于这样一个背景★★,哪就是当人们引进精密的、具有高效率的大规模生产和科学管理工具和技术之后,反倒会降低工人的士气★★,使得实际的生产效率提升大打折扣,并存在不可避免的怠工行为。而且大量滋生出相互掩护、保护同伴利益的小团队★★,与公司的整体目标相违背。

通用电气的传奇在于,1878年爱迪生成立爱迪生电气照明公司以来,最终1892年组建了通用电气公司,它是唯一一家从道琼斯指数从创立开始到今天★★,仍排名其上的企业★★★。无论是靠内部提拔还是外部招聘,再也没有其他哪个大型组织能如此成功地维持这么长时间的良好绩效,放眼全球,通用电气都可以说是管理的典范。

“企业再造”从最优组织构造出发,让管理者们重新思考了“如何最好的组织自己的公司”★★★;并广泛的促使了各种新型组织模式的诞生。汉迪提出了新型组织的三种形式。第一种形式是“三叶草组织”★★★,即“以关键管理人员和员工为核心★,辅以外部承包商或兼职人员帮助的组织形式”。第二种新兴结构是“联邦式结构组织★”★★★,这幅蓝图是★★★:核心职能部门负责协调、影响、通知和建议★★★。它不指定条件,也不做短期决策★★。不过,该核心部门将负责考虑长期战略。它是组织的中心,但不可称之为组织的高层和总部。同时他指出★,“联邦★”并非是分权的另一种说法。同时汉迪预言了第三类组织,★★★“3I型组织★★”,3I分别代表“信息”“智能”和“思想”;其核心思想是不能把具备专业知识和创新能力的员工定位为工人或管理者;而是定位成个体、专家★★★、专业人员、管理者或领导者。整个组织需要追求进步和新知★,这样才能跟上变化的步伐。

最终人们开始关注,★★“管理的变革”才是扭转颓势的关键★。其发生在四个关键领域:竞争力★★★、客户服务、人力资源管理、领导★★。这时在竞争力的重新思考方面,波特提出了“五力模型”来阐述竞争力量的局面和选择★★。在竞争力的逻辑下★★★,发展出了战略就是如何竞争的问题,并提出了差异化★★、成本领先和专注三种通用性的战略★★★。但事实证明,其效果十分短暂,今天企业必须在各条战线上面对全面竞争,不但要通过改善服务来加快差异化,同时还要在成本上领先★,比竞争对手更便宜,显然波特的方法又沦为一种分析工具的效用。

在战略制定方法的实践中,安索尔认为分析是战略管理的基石★★,但最早认同安索尔战略规划的人发现,“分析造成瘫痪”是个很大的威胁。

既然80年代逐渐发现★★“管理变革”对于扭转颓废的认识★★,那么就给90年代★★“企业再造”的流行埋下了伏笔。而★“企业再造”从风靡全球到跌落谷底的过程,也让我们对管理本质的问题★★★,或者其存在的范式产生了更为深刻★★、广泛的思考和实践。

明兹伯格进一步戳穿了管理者的谎言。表面上★★,管理者们关注的是重大战略问题,专业地制定决策是他们的职责所在。可现实中管理者们很少花时间考虑长期问题,而是受限于短暂的瞬间,在不同的任务中来回的切换,一通电话就能让他们改变工作重点,平均而言他们每件事只能干上9分钟★★。

阿吉里斯发现,个人和企业的学习过程大多是狭义的★★,即认为学习不过是解决问题,所以整个学习的过程只关注识别和纠正外部环境的错误★★。解决问题固然重要,但持续学习意味着管理者和员工必须同时向内自省。需要认真的反思自己的行为★★★。”本质上★★★,这种学习的思维正是中国★★“慎独★”和“修身、齐家、治国★、平天下”的整套价值观体系。或者我们也可以从这里发现★★,中国何以成为四大文明古国中唯一能够延续至今的原因★,那就是一个具备“学习型组织★★”内核的进取、学习的,组织自我演化和革新能力。这种奠定整个东方文明基石的价值内核和自我进化的能力★★,正是我们一直要探讨的“学习型组织★”的本质和实践所在。

管理思想发展的本质,就是实践的过程。1974年,沃尔沃进行了★★“工作小组★★★”的实验,以12名工人为一组,全权负责生产的整个过程★★。其生产效率和质量都比传统方式要高,但怀疑派最终占了上风★★,1977年★“临时工厂★”关张★。1974年到1980年间,通用汽车采用STS原则(科学★★、技术、社会的研究简称为STS)设计两家工厂,这些工厂的尝试结果都很成功,工人流动率降低,工作绩效高于平均水平。

20世纪80年代初,当时大多数企业都开展了质量管理运动★★。以柯达为例★★,在经历了一系列以顾客需求预期和满足程度来判断产品和服务的质量的改善运动之后★★★,柯达最终也没有实现预期的目的,最终在1991年公司宣布重组。

值得注意的是帕斯卡在《刀口上的管理》中注意到,★“通用电气的天才之处表现在它对继任CEO的选择上,每一个继任者似乎都跟自己的前任截然相反★。”或者这从本质上,遵循了中国哲学★“物极必反”的循环原则★★,一旦某种成功模式值得人们称道的时候,事实上就离其失效和衰败不远了★,就已经让整个组织进入到温水煮青蛙的死亡境地。而通用电气的每一任领导似乎都有让整个组织的青蛙在温水中觉醒的能力,就如韦尔奇“破坏★★、创造和追去质量,重塑通用电气公司★★★”的过程一样。克雷钠总结,这都来源于通用电气三个重要的方面:一★★★、靠常识而非分析驱动专业管理;二★、克罗韦维尔GE企业文化训练营蕴育出了强有力的企业文化;三★、精力充沛★★、远见卓识的领导。这都使得整个GE的发展都拒绝躺着功劳簿上睡大觉★★★。

作为人际学派的另一位代表人物,麦格雷戈提出了,建立在工人天生懒惰、需要监督和激励假设基础上X理论,以及建立在人们渴望并需要工作假设基础上的Y理论。显然X理论将企业塑造成权威管理一切,而Y理论则信任员工★★、公平待之,但也有可能把企业搞得一团糟的情况。20世纪50年代初,麦格里格以Y理论为宝洁公司设计了佐治亚洲的工厂,为工厂配备了一支以Y理论模型为基础的★★★“自我管理团队”,其绩效很快超过了宝洁的其他工厂★★。(显而易见,所谓X\Y理论,与“孟子性善,荀子性恶”之说并无不同。)

随着多事业部的发展,其弊端也逐渐的显现★,即“没有流程可以挑战制度性智慧★★★,推翻现有知识基础,重新配置数据来源★★。正因为缺乏这类挑战★,公司才逐渐陷入僵化★★,把传统智慧捧到神圣的地位而不愿改变,最终由于环境变化,过时的知识和专业技术的限制,从而与瞬息万变的现实脱了节。★★★”

明兹伯格强调战略“智慧★★,而非知识的★★★”属性,认为“战略决策是一个极为复杂的过程,牵涉到人类知识和社交中最复杂★★★、最微妙★★、有时还是潜意识的环境★★”,显然战略制定更加依赖于智慧层面的“洞识”,而非数据和工具的分析。实践中选择谁来制定战略,也许比使用什么战略工具来的有效★。更为重要的是,基于创新,创造未来★;而不是基于未来是现在的延续,对于处在一个快速变化,甚至随时颠覆的环境中★,尤为重要。

彼得圣吉《第五项修炼》研究了企业和其组织怎样在一个日渐复杂和高速变化的世界里发展适应能力。揭示了组织问题背后隐藏的结构和动态变化★★★。圣吉写道★★“世界的内部联系越来越多,企业变得越来越复杂、越来越充满了变化★,工作也随之需要更多的学习★。”

这种管理的变化是挑战,更是机会。谁能走在知识生产力提升的管理实践前沿,谁就能获得在世界舞台上崭露头角,并创造一个“知识生产革命”时代的新开端★,在历史上留下足够份量的贡献。

总之,整个80年代在危机和反思下,★“领导力、企业文化★、人才★★、核心竞争能力★★”等这些对于企业搭建的基础框架重要支点,以及企业追求★“卓越”的意义★,在反复的思考和追问中树立了起来★。

战略规划,20世纪60年代,主要发达国家的企业所处的环境处于稳定时期,人们表现出对规划的异常热情。但当面临全新世界秩序的时候,规划者的努力,就只能是重建一段早已被人遗忘的历史。显然今天我们所处的信息化革命的大浪潮下,稳定是一种不切实际的想法。

其代表人物梅奥认为★★,出于企业整体目标的达成和避免怠工的消极行为,只有从考虑人类本性和社会动机的“人本主义,人性化管理★★★”出发★。才能有利于团结一致,给员工带去情感上的安全感★,才能避免保护自己利益的小团体出现★★,才能让群体都认同企业的经济目标,并协同达成。

管理界不再局限于★★★“技术”和★“流程”的体力劳动生产效率,而是将眼光聚焦到“创造力★★★”的★★“智力资本★★”时代★★★。在对一项美国经济发展的研究中★★★,熊彼得将“创新★★”引入到生产函数中★★★,提出了★★★“充满创造的企业家精神”才是美国企业克服经济周期影响★,在逆境仍然能够获得快速增长的根本原因。

这一阶段★★★,由于石油危机和地方性工业的动荡,人们对已有确信不移的信念产生了动摇,在寻找新出路的过程中,臃肿的官僚制度,管理者面对工作缺乏幸福感的疲于奔命和煎熬,企业绩效提升的乏力★★,外部环境的动荡,以及对员工团队的观察研究,在我们看来都催生了★★★“团队”概念的产生,并阐述了“团队工作”是社会系统(劳动分工、工作协调方式、工作满意度等)和技术系统(将生产输入转换成生产输出所需工具和技术)是相互协调的关系;其平衡点,是提高工作效率和改善工作生活之间的支撑★★。

这种管理层,知识狭隘的言谈现象,从更深处,警示和要求我们在塑造一个卓越企业的时候★★,一种全新的“自我学习★★”和“自我要求”需要通过一种全新的观念认识★★,先从自我的学习和塑造开始。

彼得斯和沃特曼反对分析至上主义,他们认为管理是科学也是艺术,他们强调人甚于数据。另一方面,坎特观察了组织的深层运作,提出了驱动力来自小型组织,在现代公司里,企业的创新和企业家精神正在静悄悄的窒息消亡。彼得斯和沃特曼最终将企业的发展回归到了“领导★”的本质。认为★★“领导——造就企业间生命力的差异★,归根结底还要靠人;领导者不但能帮助人们创造差异★★,还能引发大规模、大范围的系列变革。”但现实的问题是★★:管理者比比皆是★★★,领导者却凤毛麟角。

在信息化发展的今天,专业知识在生产中的比重不断的提升,以至于向微软、Google、阿里巴巴这样的软件及信息技术企业,具有创造力的“智力资本★★”,已经成为企业最为核心,最为根本的核心竞争能力。这看上去浅显的认识,事实上在中国企业的管理实践中,却日行日远,究其本质原因★★,管理思考和现状停留在“过去★”而无法自拔,是其主要原因★。整个管理层被企业曾经辉煌所塑造的文化和制度所束缚★,以至在“办公室政治的围城中”只有叹息和妥协★★,最后成为了一只只煮在温水中,睁眼却不愿也不敢改变的青蛙★。

今天看来★★,莱维特的主张是何等的有先见之明★★,在互联网时代★,我们提供给给客户的是留学?还是优质的教育?还是让人实现理想的教育?还是人类文明进步的教育?对于这个问题的本质定义和思考,相信对留学行业的未来构建★,将有极为深远和本质的影响。

彼得圣吉认为★★,★“愿景、宗旨★、结盟和系统性思维对组织都很重要★★★”;简单而本质上说★,学习型组织就是一群不断提高自己创造未来的人。或者可以严重的说,企业如果不能学习或找出具有吸引力的价值观,也就是我们上文所说的★★★“企业价值使命的魂魄”★★,那么企业将随着经济周期的动荡,以及外在市场变化起伏而最终消亡。

我们认为★★,基于当今快速变化的环境,以及信息技术随时可能对传统行业彻底颠覆的时代背景下。战略不是规划,更应该是一种基于未来的孕育。我们将这个过程描述成,在企业组织生态环境内,如何将★“战略业务单元”★“孕育、发展、分裂★、独立、壮大”,类似于细胞生成和分裂的过程。显然,我们所关注的企业将不再是一个由制度和规范造型的硬板,而是一个有着丰富多彩内部生态和秩序的生态系统★★。

托夫勒对庞大臃肿企业,精心构造的层级制度和华丽的官僚机构,发出了质疑。这些建立在整洁和有序上的官僚制度★,看上去运作的井井有条,然而在这种层级体系的掩盖下,是创造力的扼杀和对环境变化的漠视。现实中,战略被阐释成用分析方法做出的决定,而不是一定程度创造力的活动。以哈佛商学院为代表的案例教学法★,通过案例描述★★,让学生在疏远的环境里了解一定程度的现实,好把理论概念应用到实际中去。然而却也导致MBA毕业的大量学生★★★,今天在岗的大批职业经理人,在找不到案例支持的情况下,不愿也不会做任何的决定。

这是我们对于未来战略领域发展的新认识、新洞识★、新方法。我们将以专文,来具体阐述战略生态思想和方法的操作实践和整套落地的实施技术★★。

就在整个西方对质量管控异乎寻常热情的时候,戴明★★★、朱兰及其他质量管理大师不断强调,奇迹不可能简简单单就出现,质量管理原则可以延长患者的寿命,但却不能阻挡它衰退的趋势。我们认为这是出于一个浅显的道理★,质量固然是客户价值的基础内容★★,但却不是客户价值的唯一内容;用今天显而易见的例子说明过去的事实,例如诺基亚的质量即便是在今天企业倒下去之后,仍然广受认可,但诺基亚被苹果颠覆性的重新定义行业和产品价值所淘汰也是事实。

这样看来,从某种程度上,超过限度的、高度工作精细化、量化管理方式,势必会在基层★,滋生并壮大办公室政治的影响★★★,最终发展到盘根交错,执行遇到障碍、使企业癌化的程度★★。

客户,被生产忽视多年后,又重新被重视起来★★★。大前研一提出了“客户★★★、公司本身、竞争对手”作为“战略三角★★”,如何将企业的强项与明确的市场需求匹配。明兹伯格又一次提出了管理者在战略制定时需要更多发挥创造力。

本尼斯对90位美国领导人做过一次著名的领导力研究。虽然他们看上去没有任何的相同,但他们都做到了★“对当前混乱状态的控制能力★★。”本尼斯从90位领导身上确定了4种常见的能力:引导注意力★★★、把握意义、赢得信任和自我管理★★★。并将“领导力★★”定义为★★:“创造一个引人关注的愿景,并将之转化为行动并逐渐付诸实现的能力。”成功的领导者拥有愿景,其他人愿意相信,并且视之为自己的梦想。本尼斯特别强调,在培养领导力的过程中,最难办的问题是一开始获得了成功★。这样就断绝了从逆境和问题中学习的机会了★。

我们认为★★,一个卓越的企业所以卓越,是因为拥有一大批卓越的人才。而所以能外部吸引和内部培养出卓越的人才★★。那么这个企业除了具备“经营存活的生命”,还必须具备“价值使命的魂”★★★。

另一方面★,战略的规划者历来重视收集有关行业、市场和竞争对手的各种数据。但大部分人们认为重要的数据★★,其数据形成的过程★,是“只测量能测量的东西”,显然数据能够反应的情况,与真实情况并不能划等号,或者极有可能与真实情况相去甚远★★。实践中,越是数据分析和逻辑清晰所导出的战略结果,恐怕在数据收集的开始,就有可能与事实越走越远。值得注意的事,日常经营中的数字化管理恐怕也存在这样的问题,正如汤森认为管理的意义绝不仅在于数字追求★★;因为短期和局部的行为往往容易用数字量化,而长期的整体的★★,用数字量化来描述是一个相对困难的过程,那么是否在以量化管理的导向下★★★,整个组织倾向于短期目标的达成,而选择性忽视战略层面的进展,这个问题在管理实践中如何微妙的平衡,需要重视★★★。

人,是企业活动的主体。组织内★★“管理层、基层★★★”深入内心,达成共识的观念★,是企业管理思想和行动的内核基因,是企业文化、企业价值观的真正源头和进步改造的对象。

20世纪80年代,日本企业崛起的不可阻挡★,让西方开始反思美国企业的衰落。并重新发现了在日本饱受赞誉、声誉极高★★★,但在西方世界遭到忽视50年之久的戴明。

只有基于时代使命和个人价值在历史中的意义和作用的实现★★,才是一个能够跨越文化、种族★★、国家,凝聚一个时代最优秀人才,创造一个时代最伟大事业★★★,乃至创造一个时代的伟大开端。这就是★★“企业战略之魂”★★。其承载着企业战略有形的肉身,也是物质生命化,企业生命的根本所在。而没有这个★★“企业战略之魂★★★”的任何企业战略规划★,或者组织再造的过程★★★,都是没有生命的物质搅拌★★,任何“生命原汤”的奇迹都不会发生。★★”

★“学习型组织”的概念开始席卷全球。但在这份狂热的使用“学习型组织”词汇的背后,事实上没有多少人能真正理解,更别提发现一家真正的学习型组织了。

与ABB、通用电气根植与企业文化土壤上的进取努力不同★★★,大多数当时热衷于★“企业再造”的时髦理论的企业,只是一种表面上的借口,更多的是想找一个幌子更好的消减成本罢了。更为重要的是★★,钱皮在企业再造最为流行的时候提醒人们说★:“高级管理人员充满热情地投入到再造业务流程的工作★★★,拆毁不再适合组织的公司结构。可管理实践基本上毫发无损。如果管理者的工作和管理风格保持原样,那么,他们最终会破坏重建后的企业结构★★。”

理解了战略的本质,探寻战略制定和管理的方法。在战略规划和管理过程中,失败总是常见的★★。大部分的原因是由于企业员工为解决一个尚未理解的问题而设计出来的战略★★★,或者说许多战略的制定是通过已有狭隘的经验来解决未来深广的问题★★★,且缺失一种重要的,内在情怀的,企业家精神。